Article

10世纪时,拜占庭的扩张到达了顶点,帝国迎来了全盛时期。拜占庭重骑兵是当时身价最高的雇佣兵,拥有最好的装备和最高的作战技巧。在Nicephoros II(963-?)治世时,拜占庭不仅消除了来自巴尔干半岛的威胁,更一路挺进小亚细亚,征服塞浦路斯和叙利亚,与阿拉伯人占据的巴勒斯坦遥遥相望。

帝国骑兵分成两种,一种叫Clibanarii,重骑兵;另一种klibanophoroi,可以称为超重装骑兵。后者的名字来自于klibanion,当时骑兵穿的一种胸甲,由于装备的造价及其高昂,所以只有皇帝的卫队(tagmata)才由这些超重装的骑士组成。

这种骑兵在战场上排出楔形的队列,第一排20人,第二排24人,共有12排,人数依次递增,最后排64人。整个编队504人,其中三分之一到四分之一装备弓箭,其余用长矛。皇帝卫队共有两到三个这样的分队,总人数在1000到1500之间,每个分队有不同颜色的外套。

他们使用的长矛(knotos)在四米左右,枪尖上长三角形矛旗的颜色根据所属部队各有不同;佩剑(spathion)的刃长90公分上下;马鞍旁悬挂的革囊可以放上几支标枪(marzabarboulon)。拜占庭重骑兵穿着多层铠甲,最里面的锁子甲,中间是鳞甲,再外层用薄铁片穿编成板块装甲。最后罩上一件短袖的长袍(epilorikion),袍子两公分厚,内衬一般是棉花,也有皮革或者毛毡。小腿上包着铁制的胫甲(podopsella),前臂上裹着同样铁制的护臂(chiropsella)。马铠也用薄铁片,层层遮盖。果然有资格称为超重装,厚重到牙齿。

唯一的败绩也是最后的一次,1071年拜占庭帝国在曼兹科特大败于土耳其塞尔柱王朝轻骑兵之手,超重装骑兵从此退场,再没有出现。

15、诺曼骑士 公元11世纪

北欧维京人应该是日尔曼众部族中的一支,他们又被称为Norman,原意North Man,即北方来客。他们居住在相对隔绝的斯堪的纳维亚半岛,恶劣的天气和贫瘠的土地养成了彪悍的民风,每个男子都是优秀的战士和水手。9世纪起,原本有限的耕地再也容纳不下膨胀的人口,诺曼人开始沿着欧洲的海岸线南下,寻找更好的生存空间。

海盗们最早占据了塞纳河谷,法兰克人无法阻止他们。911年,国王"头脑简单"的查理三世不得不将诺曼底地区划给诺曼人定居。在那里他们成立了自己的城邦,并且在富饶的土地建立起一套有效的经济运作体制,将收益用于扩军备战。虽然同样的进程在欧洲各地如火如荼的进行着,诺曼人将侧重点放在骑士和骑兵上。

诺曼的骑兵攻击是极其可怕的,此后整整四个世纪之内,欧洲没有那支步兵是他们的对手。这要归结于一系列军事技术上的革新与改进:诺曼人的马鞍用木头制成,并且加高了前桥,虽然不如以往皮革的舒适,但使骑士坐的更加稳固;马鞍下有两条宽肚带,一条束在坐骑前胸,一条捆住腹部;两个皮制的马镫坠在马鞍下,诺曼的骑兵在欧洲最早使用马镫。使他们可以在马上站直身体,用两臂和躯体加紧长矛,借着战马的速度和重量来冲击敌人。在那以前的骑兵虽然也用长矛,但多半是靠肩膀来挥动,力道自然不可同日而语,所有这些使诺曼骑兵一时所向无敌。

此时的梭子甲也加大了尺寸,下摆垂到膝盖,衣袖也延伸到手腕,重达15公斤。马鞍后方挂着鸢形盾,比传统的小圆盾提供更有效的防护,但是因为分量增加,所以用手持的时候时候还要在肩上斜跨一条背带。

16、骑士 十二世纪

在12世纪的欧洲,骑士已经成为了一个独立的阶层。虽然名字不同,法语是chevalier;意大利语cavaliere;西班牙语caballero;德语ritter则是从波兰语ryver变化而来。只有英语来自不同的语源,骑士knight从盎革鲁·萨克逊语言的cnibt演绎而来,原先指的是贵族的扈从而已。但他们都处于等同的社会地位,首先是作为一名武士,其他阶级、权限、义务等等都伴随着这种身份而来。上级和下属都有明确的法律条文规定,他们必须效忠各自的君主;声望与财富根据封邑的大小稍有不同,此外战利品和战争中收取的赎金也是重要的收入来源。

对于骑士而言,坐骑毫无疑问是最重要的财产和伙伴。从字面上来说,军马destrier原意指像右手一样重要的伙伴。因为根据当时的习俗,骑士牵马步行时,必须右手持缰。他的扈从也必须跟随在右后方。

最初,只要是骑士就有资格接受过训练的扈从晋级,当封建制度确立后,这成了国王的专利,并且伴随着更多的礼仪。参加仪式的候选人首先要求来自贵族家系,并且具有一定的军事经历,所有平民出身的优秀战士在12世纪很少可以成为骑士。贵族和骑士的子弟7岁起要接受训练,成为学徒page;到14岁成为骑士的扈从,可以参加战斗;直到21岁,经过审核后才能正式成为骑士。

骑士道精神的实施者是骑士,但对象也限于骑士而已。比方说,十字军并不介意对阿拉伯人使用弩弓。但也有一些基督教义所规定的准则是共通的,比方说,保护妇孺,怜悯弱者。

17、俄罗斯公国骑兵 公元13世纪

1236年,蒙古大军在拔都率领下进行第二次西征,历时七年,横跨亚欧平原,征服东欧,包括不里阿耳(伏尔加河中游萨马拉市)、斡罗思(俄罗斯)、波兰、匈牙利。拔都在伏尔加河下游,建萨来城(今阿斯特拉罕市),作为封国首都,称钦察汗国。

俄罗斯众公国不得不沦为附庸,虽然保持了自己的社会制度,但军队的组织方式完全模仿蒙古。除了每年向钦察汗国进贡之外,北方还有虎视眈眈的瑞典、立陶宛人和条顿骑士。只有较大的公国,如诺夫戈罗德和波斯科夫等有能力抵御频繁的侵袭。

此前,俄罗斯不是一个统一的国家,而是众公国的集合体,虽然11世纪的时候已经有了系统的封建经济模式,但与西欧的并不相同。后者的土地归国王所有,领主拥有的不过是使用权和征收赋税权;俄国的骑士同样从主君的手里领取封地,但有完全的土地所有权,即使转投别的领主,他的封邑会一起转入新的公国领下。毕竟在西欧耕地面积极为有限,而俄罗斯实乃苦寒之地。

在蒙古西征前,各公国骑兵部队叫做Druzhina,据说这名字最早来自某位王子的近卫队,不可考。其成员叫做Druzynik,根据年龄和资历的不同分成两种:年长的老兵大多是贵族和军官;年幼的新兵学徒尚待积累经验,到一定年龄由领主升级。但到12世纪的时候,由于土地私有的情况已经非常严重,大贵族根本不去部队报到,学徒兵反成了主力。军队的编制采用十进制,十人为班(desiatniia),百人为排(sotnia),千人为连(tisiach),其中基辅、诺夫戈罗德和莫斯科公国拥有最大的兵力。

俄罗斯的敌人主要来自东南方,亚洲草原上诸多的游牧民族时不时来劫掠一番,即使在蒙古征服后依然如此,所以俄罗斯骑兵的装备更加向东方靠拢:带头巾的锁子甲,外披打泡钉的硬皮鳞甲,但头盔的式样来自拜占庭,图中这种叫做kapalin。值得注意的是,由于俄罗斯贵族的因循守旧,这种装扮从13世纪到16世纪几乎没有发生什么变化。

18、马姆鲁克骑兵 公元13世纪

北非的法蒂玛王朝,我国的史书称之为"绿衣大食"。最后一任国王死于1171年,其后的继任者,Salah al-Din Yusuf ibn Ayyub,欧洲称之为萨拉丁,在埃及建立起阿尤布王朝(Ayyubid)。

萨拉丁释放了相当一部分奴隶和囚犯,自由的代价是在军队中服役,这种军事力量称为马姆鲁克,此外还将战争中俘虏的男孩送进专门的学校接受训练,皈依伊斯兰教后,也能成为马姆鲁克骑兵。

由于埃及本身人口稀少,萨拉丁和他的后任不得不依靠马姆鲁克的力量。他们购入库尔德人和叙利亚人,接受流亡来的土耳其人和土库曼人。其后很长时间内,10000名左右的马姆鲁克骑兵一直是埃及军队的中坚。这些奴隶出身的士兵有权利选举军官,并且根据军衔的高低获得领地和赏赐。众所周知,萨拉丁是个慷慨的人,以至国库几乎空空如也。随着对十字军作战的节节胜利,马姆鲁克取得了更高的声望与影响力。他们渐渐进入统治高层,最终接管了埃及的权杖。

从1250年起,埃及总共有过24位马姆鲁克出身的苏丹。这些下层出身的国王确实做出了杰出政绩,1221年的曼殊拉法战役中,全歼担任后卫的圣殿骑士团,重创医院骑士团,两个总团长一起做了俘虏;接连收复雅法、安条克、耶路撒冷、阿克,将十字军的势力彻底逐出巴勒斯坦;在1260年的艾因贾鲁(Ain Jalout)战役中,他们甚至战胜了不可一世的蒙古远征军!此后在安纳托利亚两次战胜奥托曼土耳其,挫败其登陆埃及的企图;不过1517年汹涌而至的土耳其人最终还是在开罗附近击败马姆鲁克,征服了埃及。

19、蒙古骑兵 公元13世纪

蒙古民族是室韦民族的后裔,不知道什么原因和什么时候,改称蒙古。他们居住在以不儿罕山(肯特山)为中心的荒漠地带,四周有斡难河(鄂嫩河)、怯绿连河(克鲁伦河)、土兀刺河(土拉河)。广袤无垠的草原和恶劣的自然环境造就了极其伟大的战士,每个蒙古男子都是优秀的骑士和箭手。沙漠地带,水草有限,为争夺牧场,部落间不断的攻杀和劫掠,每个孩子都掌握了娴熟的马上本领和作战技巧。与欧洲同时期的骑士相比,蒙古骑兵有项素质最为可贵:协同与合作。

这点从狩猎上就能看出来,冬天快来临时,整个部落的男子被组织起来参加捕猎。每个人都无条件的服从首领的命令,为避免惊走野兽,整支队伍保持绝对的沉默,所有交流只能通过眼神或者手势,这样可以持续好多天。发现了猎物也是有计划的从四周围拢,不慎放走野兽的人会受到最严厉的惩罚。

蒙古族从15岁到60岁的成年男子必须参军,自备马匹、武器、粮秣、装具,甚至随身携带帐篷,渡河用的羊皮气囊。蒙古的长弓初速高,射程远,在远距离给人以巨大杀伤,使以近距格斗为主的欧洲军队无法抵挡。他们乘骑的蒙古种野马身材矮小,跑速慢,越障碍能力也远远不及阿拉伯马。但却是世界上忍耐力最强的马,对环境和食物的要求极低,可以长距离不停地奔跑,而且无论严寒酷暑都可以在野外生存。每人有三到五匹坐骑,可以长途奔袭,有时也是食物来源。他们在战争中获得财富,平均分摊战利品,攻城掠地的成就感保持了旺盛的斗志和近乎无限的征服欲望。

蒙古骑兵的战略战术先进而明确,即大规模大纵深的分进合击,穿插迂回。这恰巧是欧洲沿用几百年的步兵方阵的克星--队形严整的方阵虽然具有强大的正面攻击力,但机动性极差,从侧后方施加一次突击即告土崩瓦解。并且,蒙古人从中原汉族那里学会了火药武器的制作工艺。他们用发石车与火炮对坚固据守的城堡轰击,一炮击碎襄阳的城楼,至于不知火药为何物的欧洲人就更加惊慌失措。

所有这一切锻造出13世纪最令人生畏的军队,蒙古精骑一时所向无敌。从华北平原到高加索山脉,从阿拉伯半岛到多瑙河流域,从临安到巴格达,从地中海到爪哇岛。铁蹄所到,当者无不披靡。

20、塞尔柱王朝轻骑兵 公元13世纪

土耳其人最早出现于中国的史书中,被称为突厥。希腊语的发音则是Turqos,来历不详。其后一直向西迁徙,公元9世纪辗转至小亚细亚,在那里与阿拉伯民族接触,并接受了伊斯兰教。当时的土耳其人多在阿拉伯阿拔斯王朝哈里发麾下充当雇佣兵。

公元10世纪,酋长塞尔柱·本·杜卡克(Seljuk ben Dukak)在位时,土耳其人与邻近的Oghuz部落合并,整个部族用塞尔柱作为统一的称呼。下任酋长托格兹(Tughril Beg)自称苏丹,趁着阿拔斯王朝势力减弱的时机,一举征服了阿塞拜疆、米底亚和伊朗。1055年攻占巴格达,建立起塞尔柱土耳其帝国。其后一个多世纪中,统治着从博斯普鲁斯海峡到土库曼斯坦之间的领土。

托格兹的继任者穆罕默德(Alp Arslan Muhammad ibn Dawud 1063-1072在位)于1071年的曼兹科特大败拜占庭帝国重骑兵,从此东罗马帝国只剩下君士坦丁堡一座孤城,名存实亡。1076年,塞尔柱土耳其占领耶路撒冷,全面禁止基督徒朝圣,引发了十字军东征。虽然他们在第一次东征中被逐出了圣地,但好歹此后堵住了十字军从陆路的进军(红胡子淹死倒是意外)。

此时,在土耳其人发迹的老家中亚,民族融合也在强制中进行,他们征服了土库曼人,并且胁迫其西迁。为了防止生事,塞尔柱统治者勒令土库曼人居住在帝国北部边境,于是他们与十字军不断发生碰撞冲突。土库曼人最擅长的还是游牧民族的一击脱离战术,他们的装备依然以弓箭为主,但较多采用了阿拉伯的装饰风格。其中最精锐的穆斯林战士自称Ghazi,今天还有许多极端组织以此命名。

21、医院骑士(马耳他骑士) 公元13世纪

十字军运动,总的来说就是从11到13世纪,中西欧基督教国家在远东地区进行的一系列针对穆斯林民族的军事行动与领土扩张。当时土耳其人的势力已经进入中东和小亚细亚,严重威胁到日薄西山的拜占庭帝国。于是1095年,拜占庭的代表在皮亚琴查上昭告天下,塞尔柱土库曼的异教徒已经占领了耶路撒冷,并且禁止从欧洲去的朝圣者拜偈圣地。在其后不久的克莱蒙宗教会议上,教皇于尔班二世倡议各国,驱逐异教徒,恢复圣地,第一次十字军东征开始。

最早来到圣地的修会都是慈善团体,由志愿者组成,教会为其提供资金和领地。1118年左右,这些团体渐渐变成军事修会,他们的成员分成三类,一种是牧师,一种是修士(brethren),更多的就是骑士,专职作战。这些修会,或者说骑士团的团长通常接受当地拉丁国家大主教的领导。最有名的三大骑士团,是在耶路撒冷成立的圣殿骑士团和医院骑士团,以及在阿克成立的条顿骑士团。

1070年医院骑士团最早成立时,名字是圣约翰慈善医院,专门救护受伤的骑士和朝圣者,由此得名医院骑士。这个团体得到了耶路撒冷王国此后几任国王的支持,当时有个不成文的惯例,战胜异教徒后十分之一的战利品归医院骑士团所有。有了如此充足的财源,骑士团在圣地各处开设了一系列的医院。 1113年,医院骑士团脱离当地大主教管辖,成为直属于教皇的宗教团体。1130年,教皇英诺森二世同意医院骑士团使用红底白十字的旗帜,斗蓬上的白十字架成为了该团的标志。1248年,斗蓬换成了更加实用的黑色束腰外套,同样在前襟缀上一个白十字。

1142年,医院骑士团已经拥有8个城堡,最有名的是在Krak的骑士堡,常年驻扎200名左右的骑士及其扈从。医院骑士与圣殿骑士是东方拉丁王国军队的精锐(条顿骑士直属于德皇),作战时总是处于最受重视最荣光的阵地--右翼。 1189年圣地陷落后,骑士团总部一再搬迁,1789年辗转至马耳他,从此又被称为马耳他骑士。直到今天该团依然存在,但仅是医院慈善组织而已。

整整一千多年的时间内,骑兵的盔甲没有发生过大的变化。虽然款式稍有不同,但无外乎三种:防刀剑砍劈的链甲锁子甲;防弓箭投射的鳞甲;以及防护躯干的胸甲。但随着各种加重的长矛与弩弓频繁的使用,这些防护措施已显得力不从心。于是14世纪后半期,遮盖全身的大白盔甲横空出世。

最早的纪录来自狮心王的一次决斗,理查一世那时还是伯爵而已,他在锁子甲外面套了一件铁制的胸甲。从13世纪的壁画和雕塑上可以发现,到1250年以后,不仅胸甲得到了广泛的使用,护喉、胫甲、护臂也相继问世。这些防具一般穿在锁子甲和外套之间,14世纪30年代之后,长可及膝的外套变短了。1361年维斯比战役(Wi【请使用文明用语】y)后,不少哥特兰战士带着盔甲落葬,这为考古学者提供了极好的机会。他们发现,胸甲是由22块铁片用铆钉固定在一起的,内外用布蒙着作为衬底。

14世纪后半期,带活动面罩的头盔问世了,叫做bascinet或者honskull,德国人的款式称为klappvisier。现代军礼来源于此,右手举到帽檐致礼的动作,本是骑士掀起面罩向长官问好的方式。这时期的法国骑兵拥有最好的装备和最精良的士兵,但也是延续400年之久的法国骑士制度的尾声。

1302年,克泰尔战役(Curtrai)中,重型骑兵首次败于佛兰德尔步兵之手;此后1346年的克雷西战役(Crecy),1356年的波尔多(Poitier)战役,"法兰西之花"屡屡败给英国的长弓手,威尔士长弓射出的可以在较远距离上射死战马,在20-30布的距离上可以直接贯穿骑士的胸甲。但法国人丝毫不吸取教训,作战方针和方式没有一点改变,倒是骑兵的装备竞赛始终在进行。

23、勃艮底骑弓手 公元1475年

中世纪快结束的时候,法国的工业中心已经转移到佛兰德尔,勃艮底地区不再像过去那么显赫。1472年,当公爵想召集人马的时候,他只得到了2524名骑兵,此外还有807名贵族穷得没钱购置马匹。当时大胆查理尽量想重整声威,加强封建集权的力量,一系列徒劳无功的努力之后,他决心效法先人,组建一支常备军,Compagnies d'Ordonnace。

此项计划1471年开始筹划,1472年动手实施。根据法令,征召1200名武装骑兵,3000名骑弓手,600名骑弩手,1000名徒步弓箭手,2000名长枪兵和600名火枪兵,共8400人。但是,因为预算严重超支,这种构想从来没有实现过。于是,他只能对现有部队进行改编。

1473年,新法令对部队的编制、作战方式重新进行了整理。规定了部队中最小的战斗单位叫做分队(lance),由六名骑兵(矛、剑、扈从各一,骑弓三)和三名步兵(弩、矛、火枪各一)组成。六个这样的分队组成一个小队(chambre),四个小队组成一个中队(squadron),四个中队组成一个连队(company)。一个满员的连队应该有900名士兵,其中600名是骑兵。

事无巨细,士兵的装备也有严格规定:分队中的枪骑兵应当准备三匹马(另两匹给扈从和用剑的骑兵),必须自己购置马鞍和坐骑护头的马盔(chanfron),马鞍和马盔上要装饰有蓝白色的羽毛图样,自己的铠甲上也要标上朱红色的圣安德鲁十字。骑弓手自然要有弓,此外要有30支箭,一把双手剑,一把匕首。弓箭手身穿蓝白相间的夹克,同样要画上圣安德鲁十字。

这项法令还规定了大伙儿的工资水平,每三个月支付一次。骑士的工资是15法郎(包括他的两个侍从,不算在战斗编制中),骑弓手5法郎,火枪兵和弩兵4法郎,长枪兵2法郎。

从一定程度上,这项法令提高了军队的正规化,1475年勃艮底公爵手下有1741名骑士和4062名骑弓手(其中1377名是英国人)。这支部队取得了不少胜利,但1477年的南茜战役标志着他们的没落,一千多名骑弓手由于大胆查理的胡乱指挥而丧生。

24、军士 公元14世纪

军士Sergeant可以有很多含义,就封地制度而言,指的原是骑士的家臣,他用提供服役的方式从主君那里获得一块土地。当然,不一定是军事上的服役,可能是后方的勤务,甚至繁琐的农活。现代历史学家所说的军士,则指除骑士以外的所有士兵。

在12世纪时,军士也骑在马上作战,他的装备与骑士相似,但稍为轻便。当时的绘画作品中,骑士总是有他的侍从跟随着,只戴一顶简单的头盔,左手持盾,右手握剑或长矛。这些人就被称为sergeant,或者叫satellite和client。法令规定,两个军士必须提供相当于一名骑士的服务;但频繁的战事使骑士的数目急剧减少,非骑士的战斗员在军队中比例逐年增加,于是军士的地位慢慢提高,他们的定义也渐渐模糊。到13世纪,所有的骑兵,不管有什么头衔,都被称为man-at-arms,武装骑兵。

随着纹章学的兴盛,军士将主君的标志或徽章刻画在自己的盾上,三角旗和外套上,有钱的大贵族一次可以装备七八百个侍从,身穿统一服装。总的来说,军士与骑士的人数比例总在1:1到2:1左右。法国的菲利普·奥古斯特平时养着257名骑士,267名军士,但1214年的Bouvines战役中他征召了2000名骑士和5000名军士;蒙特福德的西蒙爵士在1213年的Muret战役中,手下有270名骑士,500名军士;1264年,英王亨利三世的队伍中有500名骑士,1000名军士;至于1346年的克雷西战役中,爱德华三世共有1200名骑士和1743名军士。

在战斗中,军士常常与骑士混编在一起作战。但法国人有另一种做法,他们常把军士组成第一阵,率先出击,等把对方的防御软化后,第二波的骑士再发动突击。

25、意大利雇佣兵 14世纪中期

从14世纪到16世纪,意大利有众多雇佣兵队伍,抱着祖传的枪戟或是十字弓,纷纷到西欧撞运气。最大一个跨国公司叫compagnie di ventura,他们出租的士兵叫做condottieri,后来变成了雇佣兵的代名词。这个单词最早来自拉丁语的condotta,指的就是佣兵公司与各国权贵签订的合约。热那亚、威尼斯和米兰的商人可谓无孔不入,他们不仅提供士兵,还包括扈从、装备、马匹和资金,只要能换回更大的利益。

Condottieri与别的公司略有不同,他们的老板自己就是雇佣兵。成立者是德国来的骑士von Urslingen,普罗旺斯的教士Franciscan Fra Moriale,和一位英国冒险家Hawkwood(其人最早是个伦敦的裁缝,后来居然受勋成了爵士)。闲话不说,他们最早为教皇效劳,在意大利北部打了一仗,战胜了加斯科涅和布列多尼(都是法国地方)贵族的佣兵部队,获得一定的名声。有兴趣的朋友可以自己去查书,这场战役1380年发生在Mariano of Alberico da Barbiano,拗口的很,据说是为了收回几笔烂账。

为了财富或是荣誉,佣兵们转战各地。他们的雇主大多是一方领主,虽然拥有自己的部队,但多数由农民组成,战斗力一般。于是转向雇用职业士兵。而公司负责佣兵的选拔和训练,并从雇主手中接受佣金,这笔钱用于支付工资、购买装备、公共基金,最后剩余的存入银行。雇主可以指挥佣兵作战,要承担饮食起居,但完全不对他们的行为负责。合同是双向性的,佣兵们有权选择主顾。合同上必须注明有效期限、佣金额度和服务项目。

比方说,1448年,米兰公爵签了一份八个月的合同。上面注明,公司会提供700名枪骑兵,500名步兵,每个月必须定期支付6000福林(当时国际上通用的一种钱币,今天匈牙利的货币单位)。此外,每个枪骑兵的装备需要40个金币。 Condottieri公司与别的外国雇佣兵队伍不同,他们有良好的军纪。因为长期在固定的地区活动,需要当地人的支持,所以他们禁止任何扰民的举动,保持着良好的声誉。

当时米兰是欧洲最大的盔甲生产地,出产的盔甲被称为米兰式样。当时雇佣兵身穿的盔甲多半都标着米萨利亚(Missaglia)家族制.造的字样--遍布米兰大街小巷的车间一大半是这个家族的产业。

1420年,第一批量产型的骑兵全身甲在此问世,今天已是收藏者追寻的珍品。15世纪中期雇佣兵把种种新型的装备介绍到世界各国,无形中推动着工业的发展,刺激了科技的进步。

待续

Previous article:

二千余年的骑兵史 (13 years ago)

Next article:

二千余年的骑兵史 续2 (13 years ago)

About the game:

USA as a world power? In E-Sim it is possible!

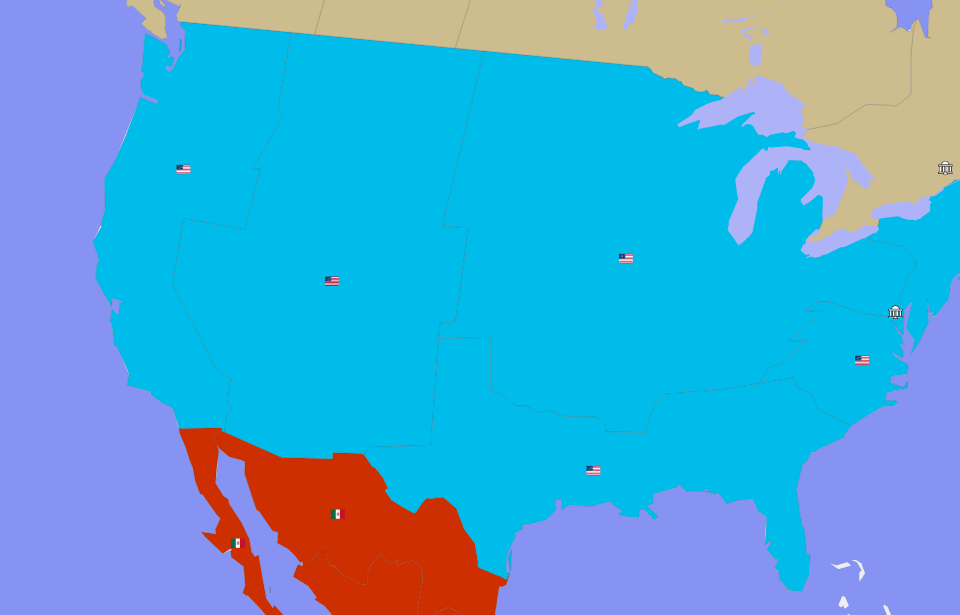

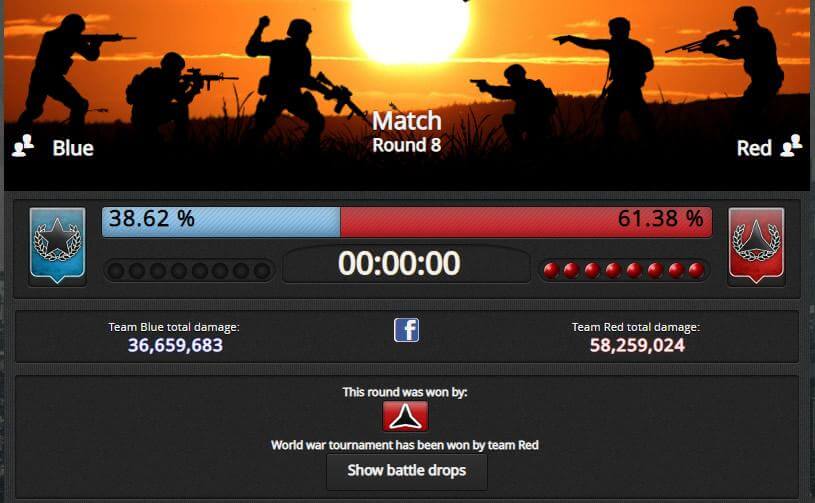

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

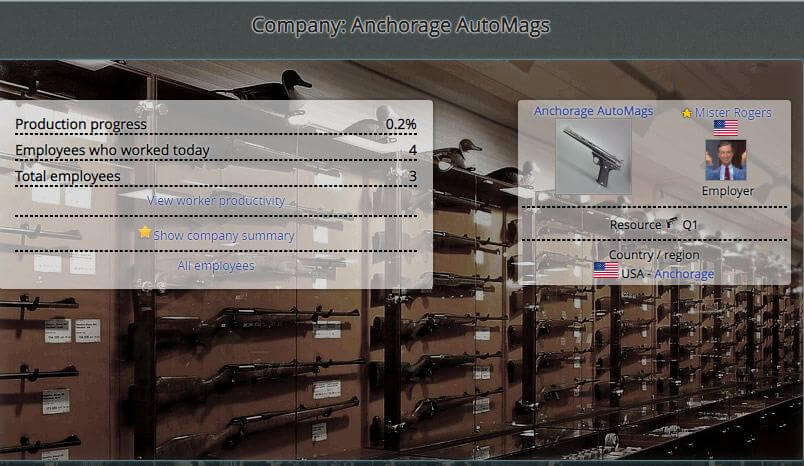

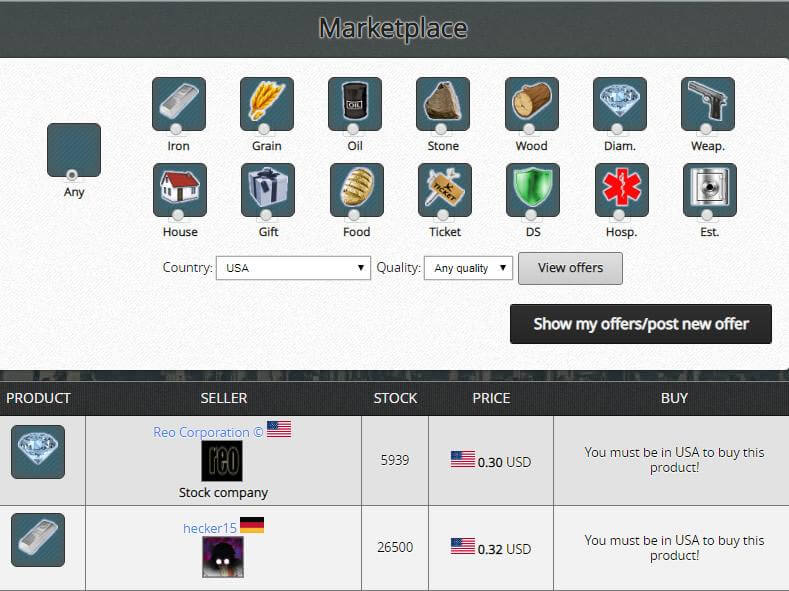

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.

In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.

You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).

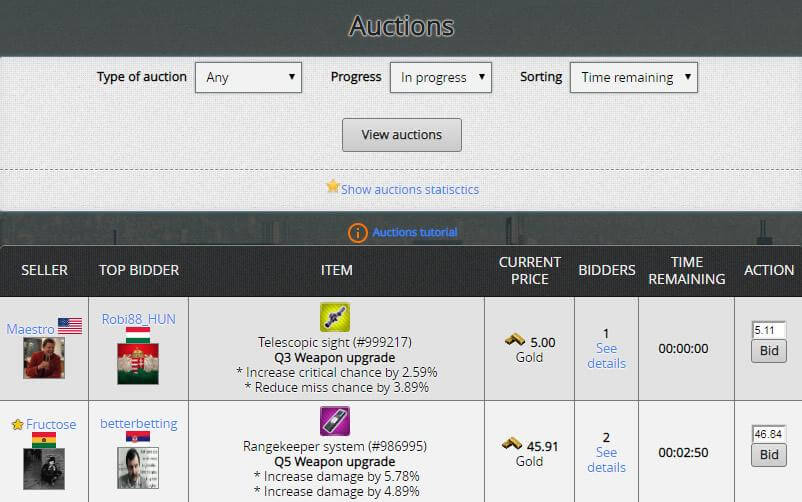

At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.

Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.

Take part in numerous events for the E-Sim community.