Article

三千年前,还没有马鞍和马镫,只用缰绳控制马是件很高深的技巧,那时的骑手坐在光屁股的马背上。他们的脚高高蜷起,这是个极不舒服的位置,所以当时的缰绳很短很硬,不仅用来控制马还当成把手,马嚼子很长很宽,即使骑手用力拉缰绳,也不会将之拖出来。长时间的使用这种缰绳毫无疑问的会损伤坐骑的牙口。

关于亚述骑兵的形象我们可以从那个时代的石雕上面找到,最多的是尼尼微出土的狩猎场景。从公元前9世纪到7世纪,亚述骑兵的发展可以分成三个阶段:

Assurnasiraphli 二世(883-59BC)的浮雕描述了不着盔甲的轻装弓箭手,牵着两匹马。一般认为这些马缺乏持久力,于是骑手不得不频繁的更换坐骑。浮雕中的骑兵总是有个副手,在主人射箭时,他在后面牵着马匹。那时亚述骑兵的武器以弓箭与标枪为主。

Tiglathpileser三世(745-27BC)的时代,亚述骑弓手终于穿上了盔甲,极大增强了近战能力,作用日加明显。

Assurbarnapal (668-26BC)的时代,亚述军队中有三种骑兵:轻骑兵,由亚述帝国统治下的游牧民族组成,装备弓箭和标枪;骑弓手,身穿硬皮甲;重骑兵,装备长矛和剑,负责近战接敌。

于是骑兵逐渐取代战车的地位,而后者变得越加笨重,四匹马拉的战车最后成了步兵的运载工具。

图中的亚述弓箭手出现于帝国晚期,马的高度用当时的标准说是14手长,大概就是150公分左右。马的颜色是典型的阿克汗-特克马,今天在土库曼一代还有这样的品种,也是伊朗马的近亲。

2、佛里吉亚重骑兵 公元前5世纪

亚洲与欧洲通过一座大陆桥相连,小亚细亚。土耳其人称之为安纳托利亚,这块土地肥沃而动荡。大概在公元前八世纪的时候,一群北方来的少数民族进入了这块土地,建立了他们的王国,他们自称为佛里吉亚(Phrygia)。

这个四处劫掠的民族从一定程度上导致了赫梯帝国的解体,他们又被后来的史学家称为吕底亚人。 这块土地是丰饶的,这里的居民充分利用上天的厚赐开发了各种矿藏。其中最重要的是银金矿,一种金和银混合的矿物,当地人用这种"白色的金子"制成了世界上最早的钱币。货币的发明导致贸易的繁荣,吕底亚王国富强一时,尤其是前612年亚述灭亡之后。英语中说"像克罗索斯一样富有"(rich as Croesus),这位国王在位时,是王国的全盛时期。征服了希腊在小亚细亚的所有城市。

公元前547年,克罗索斯率领的吕底亚军队与居鲁士二世(Cyrus II)率领的波斯帝国军在Pteria进行了一次会战。战后,克罗索斯派使者去德而斐请求神谕。圆滑的女巫说一个帝国将会陷落,于是他便断定波斯帝国的末日到了,于是在边境上不断集结部队。结果居鲁士绕过防线,直指首都萨迪斯,吕底亚遂告覆灭。

波斯在小亚细亚设立了好几个行省,其中一个叫佛里吉亚。过去两个世纪,考古学家一直在这个地区挖掘,得到的成果极大的说明了吕底亚的昌盛。其中有好些前五六世纪的花瓶和陶器上刻有战士的雕刻。他们的头盔和盾牌经过很好的装饰,可能是贵族的用具。这种盔甲的式样就被称为佛里吉亚,克罗索斯的军队中有大量的希腊雇佣军,所以这些装备上可以见到很明显的希腊风格。

关于当时骑兵的数量、战术都已不可考据,可以肯定的是,骑兵由贵族组成,步兵多为希腊人。

3、斯基泰骑弓手 公元前4世纪

斯基泰人出现于公元前八到二世纪的游牧民族,在顿河与多瑙河之间,黑海以北。此前一直居住在伏尔加河流域,不断的迁徙中,他们与萨拉逊人、凯尔特人不断接触,吸取了多种文化包括希腊文化的特点,在征服的土地上建立了自己的国家。公元前七世纪,他们翻越高加索山脉,进入亚述北部。作为其盟军,他们参与了对埃及的战争。前612年,斯基泰人与巴比伦,倒戈毁灭了亚述帝国。

前512年左右,大流士一世开始了对斯基泰的战争。他征服了色雷斯,用浮桥渡过了多瑙河,根据西罗多德(Herodotus)的描述,波斯军沿着伏尔加河北上。斯基泰人没有组织大规模的抵抗,他们一路缓慢撤退,毁坏农田,填塞水井,留给敌人的只有白地千里。在补给严重匮乏的情况下,大流士终于退回亚细亚,在撤退中产生了数倍的伤亡。

考古学家在斯基泰人的墓穴中找到了大量波斯战利品:复合弓、长矛、标枪、斧、剑、匕首,以及许多铁片青铜片,可用来制成鳞甲。全身披挂的战马殉葬在主人身旁,即使是女性墓中也堆放着武器。 他们的鳞甲用皮革为底,上面覆盖的鳞片层层相叠,每块盖着下面一块的一半长度,这种致密的防护措施主要用于胸甲、头盔、膑甲和马的围裙。

斯基泰人最拿手的武器是合成弓,长80厘米左右,用马鬃或者动物的肌腱做成弓弦。发射的箭通过弦的张力和弓身的弹力双重加速,以至斯基泰弓的射程远达400步。一个训练有素的射手每分钟可以射十箭,如此密集发射的箭雨加上淬毒的箭头极具杀伤力。

4、波斯重装骑兵 公元前4世纪

大流士一世(Darius I)的墓志铭是这样写的:"我是伟大的骑手,优秀的猎人,我无所不能。" 很难得,古代的君主对自己如此总结,但也说明了骑兵的地位已经极大的提高,帝王都开始骑马作战。打猎依然是贵族们的娱乐,但在伊朗平原上追逐猎物要求精湛的骑术。

波斯骑兵的武器还是传统游牧民族的样子:轻骑兵用弓箭,重骑兵用两三支铁头的标枪,以及一柄短剑。在希波战争之后,大概五世纪左右,三米的长矛开始装备部队。

大流士二世死后,他的两个儿子争权。小居鲁士,当时是吕底亚的总督以及驻小亚细亚波斯军队的司令,决定用武力排除他兄弟Artaxerxes的继承权。公元前401年,他率领13000名希腊雇佣兵(都是步兵)、2600名骑兵和数量不详的波斯步兵,从佛里吉亚首府萨迪斯出发,直指巴比伦。Artaxerxes的军队有6000名骑兵和30000名步兵,双方在首都西北的克纳科萨(Cunaxa)相遇。

一开战,希腊雇佣军就击溃了对方的左翼,居鲁士将部队投入这个缺口,于是政F军的右翼也随之崩溃。小居鲁士亲自率领600名精选的骑兵突入对方的本阵,这样的气概极大的震慑了对方。以至于被他一路直插中央,杀死了对方的指挥官,杀伤了自己的兄弟。但不幸的,小居鲁士被一支意外飞来的标枪结果了性命。失去雇主的希腊人不得不撤退,在波斯骑兵的追击下,只有6000人最后渡过了黑海。

这幅图画取材自雅典历史学家Xenophone的记述,小居鲁士的卫队都是重装骑兵,他们的装备带有浓厚的希腊风格。头盔上插着马鬃,鳞片状的胸甲和胫甲,装备着希腊式的短剑和铁头的标枪。战马的面门顶着一条护额,前胸挂着青铜的鳞甲。

5、同伴骑兵(Heteroi) 公元前330年

马其顿最精锐的重骑兵被称为同伴,通常人数在1800左右,所有的成员来自于马其顿的王亲国戚。

整支部队分成八个分队(créme de la créme),每队两百人,国王的卫队有四百人。分队编有四个小队(tetrarchia),各有49人。分队的指挥官叫ilearch,小队的指挥官叫tetrarch。 为什么会有49这么古怪的数字,很简单:站队的时候小队长在最前面,后排三个骑兵,再后排五个,以此类推,最后一排十三个,整个小队就是49人。

这样的三角队形是腓力二世发明的,使骑兵队可以方便的向左右两翼回旋,比波斯骑兵传统的直线形站队具有更高的机动性。每次转向时,只要将马头拨过四十五度,三角形的边就成为最前一线,第一排有七名骑兵,第二排有六名,以此类推。每两人中间空开一段距离,不影响后面的同伴冲击。四个小队排成一线,他们的站位就像尖利的锯齿;若干道这样的锯齿就是马其顿骑兵的突击队形。当然,这需要严明的纪律和高水准的训练。每个分队的同伴都来自同一个省份,他们用同一颜色的披风和旗帜,在战斗时可以高呼家乡的名字。

基本来说,马其顿骑兵的装备与希腊人的相差无几,但是带护沿的头盔是典型的马其顿风格。马上披挂着的狮子皮或豹皮是当地的特产,可见于希腊化时代遗留下的石雕。几个世纪后,罗马的统治者还要马其顿人和色雷斯人进贡兽皮。

6、努米底亚轻骑兵 公元前3世纪

今天的阿尔及利亚北部和突尼斯西部,古代被称为努米底亚。这里曾经居住着一个游牧民族,被称为柏柏尔人(Berber),他们以部落为单位分布在大漠各处。最强大的两股是东部的Massyli族和西部的Masaesyli族。公元前三世纪的时候,努米底亚为迦太基统治,每年向这个奴隶制国家提供轻骑兵作为雇佣军。

前218-201年的第二次布匿战争中,努米底亚分成两派作战。最早属于迦太集阵营,Masaesyli的酋长锡法克斯(Sypax)废除了国王马西尼沙(Masinissa),于是后者投向罗马一方。 在202BC的撒玛会战中,汉尼拔的3000名努米底亚轻骑兵最早发动了冲击,但西庇阿拥有4000名骑兵和马西尼沙的6000名努米底亚雇佣军,靠着骑兵和运气,罗马赢得了地中海的支配权。

一个世纪过去了,罗马人踏上北非,努米底亚开始面临被征服的命运,最后一任国王Jugurtha的组织了最后的抵抗。前110年的卡玛(Clama)会战中,崎岖的地形让罗马的军团作战失去了用武之地,倒是土生土长的轻骑兵和北非矮种马如履平地。罗马人最后靠着人数和厚重的甲盾,将对手挤到一处,限制其机动性,最终取得胜利。努米底亚民族的概念从此消失。

努米底亚轻骑兵擅长于侦察、追击、埋伏和快攻,他们的装备很简陋:两三支标枪,一支轻矛,防护也仅有一面皮盾。但每人有两三匹换乘的坐骑,根据李维(Livius 罗马历史学家)的记载,努米底亚人可以在高速奔驰时,从一匹马跳上另一匹马。发出狂野的吼叫,能连续几次发动冲锋。当然,如果是正式会战的场合,他们后面要有步兵支援,以便在撤退的时候提供掩护。

根据李维的描述,努米底亚人是"黑皮肤人种,穿短裤和无袖的束腰外衣。骑壮实迅捷的北非矮马,不用笼头,只靠一根短缰绳,或者靠呼喝吼叫。" 没有足够的资料说明,他们作为雇佣军在欧洲作战时的装束。到了相对较冷的气候下,想必会像汉尼拔的士兵一样披上斗蓬或兽皮吧。

7、罗马重骑兵 公元1世纪

在内战结束后,罗马军队完成了重组,骑兵已经是正规军队不可缺少的部分。在一世纪时,罗马的公民参加重装步兵,是25个军团的主力。骑兵主要由高卢人和西班牙人组成,也就是因为出身的缘故,骑兵总在会战中作为辅助军种。

每个军团的骑兵部队(alae)大约有300人左右,以组建地的名字命名,比如Ala Noricum,Ala Petriana,Ala Longiniana(天知道都是些什么地方)。每支部队都有独立的标志,刻在节杖和盾牌上。这些标志多为动物的形象,旁边加上各种装饰。扛军团节杖的士兵叫做Vexillarius,扛大队节杖的士兵叫Signifers,阅兵的时候他们走在整个步兵方队的前面。

骑兵大队是真正的作战单位,但罗马军团中也编有一些"骑马的步兵",叫cobortes equitatae,他们担任巡逻、护卫、侦察和其他辅助性任务,类似于后世的龙骑兵。

罗马重骑兵的装备多少已经制式化了,他们穿鳞甲(lorica squamata)或者链甲(lorica bamata),带着大型的护肩。他们的头盔分成好几种款式,比方说Gallic,Sassanian。本人不知怎么翻译,可能是高卢式样和萨克逊式样。图中的这款来自Dolanus墓碑上的雕刻(恕在下鄙陋,想破脑袋也想不出哪个努斯对得上这个名字*_*)

骑兵武器是传统的罗马短剑(gladius),或者凯尔特式的长剑(spatha),挂在身体右侧。他们还备有一支轻质长矛,可投掷,可捅搠。战马也比较低矮,150公分左右高,与同时代的坐骑一样,背上铺块毯子,绑上皮质的马鞍,但没有马镫。

8、萨珊王朝重骑兵 公元3世纪

亚述的军队中有大量适合负重的马匹,体型较为高大,不同于印欧种的矮马,考古学家以此推断,在亚述帝国中,肯定有人进行过专门的培养和配种。但是根据史书记载,最早这么做的是米底。这个王国以盛产优良的赛马出名,其后裔就是今天的阿拉伯马。 从前7世纪开始,米底人开始为重装的骑兵培养大型马匹,叫做Nisaean Charger。

王国北部是个叫Massagetaes的部落,不知是购买了马匹还是自己配种,史书上记载最早披挂全副铠具的战马来自此地,时间大约在前6世纪。到了前3世纪,更北部的苏美尔人用这种重骑兵摧毁了斯基台王国。后来当米底、帕提亚(Parthia,伊朗东北部古国)和亚美尼亚(Armenia,不是今天的那个)一起成为波斯帝国的行省时,Nisaean Charger战马广泛的出现在整个小亚细亚。

骑兵在军队中扮演着越来越重要的角色,对坐骑和骑手的防护要求日高,尤其对于马背上立国的游牧民族。但要装备重型骑兵,首先要求马匹足够强壮,能承受骑手和装备的重量。在前2世纪时,萨珊人、亚美尼亚人和帕提亚人中出现了重型骑兵,希腊人将之称为Cataphractii(即全身包裹)。这样的装备是极其昂贵的,只有贵族家庭才能承受。于是在公元3世纪时,数量稀少的重装骑兵成了帕提亚和萨珊的精英部队。他们基本的武器是一柄直剑,和一支4米双手持握的长矛。作战的时候重型骑兵还是保持防御队形:紧紧的靠在一起相互保护,并且小跑着前进,以免超过马匹能够承受的限度。

幼发拉底河曾经流经古希腊,在一段已经干涸的河床上,考古学家发现了一具完整的马铠,包括面部、颈部和肩部的鳞甲,每块鳞片长6公分,宽4公分,厚4毫米。底部圆形开着两个小孔,顶部方形开四个小孔,用青铜的线穿过洞孔将鳞片编起来,总共1300片,重40公斤,所以只有前半截有防护。

9、哥特重骑兵 公元4世纪末

在德国西北部Dümmer湖的发掘工作结束后,考古学家共发现了三种不同马匹的骨架:东方草原产的小型马,东欧平原的中等体型马,以及较大的骨骼,推断属于中北欧高温带品种,从冰川纪过去后这种马出现在北欧的森林地带,大约3000多年前才为人驯养。

公元2世纪时,大量的哥特人开始涌入罗马帝国东北部,关于他们骑兵的记载开始积累起来,提到了大型的坐骑,以及哥特骑兵的作战方式:他们骑马进入战场,然后下马步行作战;即使战死,马也会静静的停在那里,等主人重新站立起来。这不仅是因为长期的训练,也是驯良的天性使然。所以每次骑兵作战时,总有步兵跟随。一旦骑手战死,就有名步兵上前接管马匹。

当哥特人大量进入黑海沿岸地区并与当地的苏美尔人、艾伦人结盟后,北方民族的作战经验与伊朗平原上的游牧文明进行了一次融合。他们学会了精湛的控马技术,但没有照搬萨桑重骑兵那样全身的防护。哥特的战士简单的戴一顶头盔作为防护,只有少数有钱人和酋长才有勉强的硬皮甲。他们装备北非式样的直剑,若干支标枪。从此后哥特骑兵成为独立的作战部队,在各次战役中发挥越来越大的作用,身后也不再有步行的"备用骑手"跟随。

公元378年,在Adrianople战役中,西哥特与亚伦的联军,共计由20000名骑兵和30000名步兵,战胜了罗马皇帝瓦伦斯(Valens)率领,包括10000名骑兵30000名步兵的八个军团。哥特的骑兵从中央突破对方的防线,然后背后展开,配合突进的步兵完成了一次漂亮的分割包围。

10、匈奴骑弓手 公元5世纪

“匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳維。”这是太史公的说法,欧洲学者认为,匈奴是欧亚草原上阿尔泰语系中突厥-蒙古类的游牧民族。历来是中华民族的一大威胁,虽然其间战乱不断,却一直无法将之彻底消灭,毕竟建起万里长城是种消极的手段。

当布匿战争进行的如火如荼时,我们的祖先完成了史诗般的远征。英雄豪杰们的不懈努力下,南匈奴汗国从此臣服于汉朝,北匈奴汗国被迫流亡,从而引起了一系列多米诺骨牌般民族迁徙。公元四世纪时,匈奴到达黑海北岸,赶走了原先的住民亚伦人和部分西哥特人,然后一分为二,一支继续向欧洲中部前进,一支南下两河平原。

公元五世纪中期时,欧洲的匈奴人已经分裂成好几个独立的部落,再也没有统一的中央政权,他们散布在莱茵河流域,征服了当地的日尔曼人。阿提拉(Attila)更是越过多瑙河,入侵拜占庭帝国。每战不留降卒,把城市洗劫成白地一片。以至欧洲人惊呼黄祸之余,还产生了种种奇特的看法:认为匈奴人靠吃人肉来提高军队的士气,还说他们长着尖利的犬牙生来是食人的恶魔。

不得已之下,东罗马帝国不得不交纳赎金,免去刀兵之祸。公元451年,匈奴人入侵西罗马帝国,但在法兰克境内的卡塔伦尼亚(Catalunian Fields)大败,阿提拉不得不率残部退回匈牙利,两年后他死去后,传说匈奴人将蒂萨河(Tisza多瑙河在东欧的支流)改道,将这位"上帝之鞭"葬在河床里,好使他们的后人永不忘记。

罗马的典籍中有少量欧洲匈奴人的记载,称其为马背上的民族,不管在地上还是马上,他们总是盘腿坐着。匈奴人的坐骑个矮腿短,但是健壮有长力。他们装备有软质的马鞍,但没有马镫和马刺;他们用缰绳和鞭子控马,主要武器是用几层不同材质粘接在一起的斯基泰合成弓,射出的箭矢能在百步之内贯穿一头野牛。

11、阿瓦尔骑兵 公元7世纪

阿瓦尔人是突厥的一支,公元5世纪左右在黑海里海沿岸过着放牧的生活。公元557年,北方来的蛮族不断侵袭拜占庭帝国的边境,查士丁尼一世(Justinianian 527-565在位)想以蛮制蛮,于是雇用了阿瓦尔人攻击巴尔干半岛上伦巴底人。很快他们就完成了任务,并且北上到达多瑙河口,翻越喀尔巴阡山脉,到达波罗的海。

在可汗巴严(Bajan)的统领下,阿瓦尔人建立起了自己的国家。以帕诺尼亚河流域(Pannonian Valley)为中心,其势力范围南起亚得里亚海,北至波希尼亚,东临喀尔巴阡,西及阿尔卑斯。虽然本身人口较少,但还是征服了原先住在这里的众多斯拉夫部落。即使在全盛时期,阿瓦尔军队的规模也只有50000名左右,其中还包括了依附的匈奴人和巴尔干人。

到公元六世纪末,阿瓦尔人一直是东欧地区最强的军事力量。他们不仅牢牢地控制着多瑙河到蒂萨河之间的领地,还四出劫掠。作战时,总让被征服的民族组成的步兵站在前列,而阿瓦尔骑兵作为决定性的打击力量放在中央。

对匈奴、阿瓦尔一样西迁进入欧洲的少数民族来说,新环境中相对紧张的耕地和众多的当地人口,不再允许他们过游牧的生活。于是这些马背上的民族纷纷沦为雇佣兵,或者帮助蛮族,或者加入拜占庭军队。他们带来的军事革新很快就被采用,体现在拜占庭重骑兵的装备上。阿瓦尔人的贡献是木框、皮面的马鞍,马镫,以及用多层薄铜片穿制的护喉。毫无疑问,马镫是最重要的革新,极大的增强了骑兵的马上格斗能力,可以更有效的控制坐骑,可以在马上站起来;并且将双手JF出来,不用像以前那样紧紧的抓着缰绳,可以装备更大更重型的防盾。

12、加洛林王朝重骑兵 Scola 公元9世纪

墨洛温王朝的宫相“铁锤”查理(Charles Martel),无疑是有相当手腕的人物。从714到741年,一直是宫廷的幕后操纵者。主要的政绩是平定了诺曼底地区(那时叫Neustria)西法兰克人的叛乱;在图尔战役中战胜了入侵西班牙的穆斯林;并且征服了布列尼塔(那时叫Aquitaine)。

他的儿子“矮子”丕平(Pepin the Short)在751年篡位,建立起加洛林王朝。其子查理曼一世(Charlemagne)更是家系中最杰出的征服者:774年战胜意大利北部的伦巴底人,自封为伦巴底国王;消灭阿瓦尔人的国度,占领大半个匈牙利;打跑萨克逊—日尔曼联军,为今后的德意志定下了版图。他将差不多整个西欧和中欧置于法兰克王国的统治下,800年,教皇利奥三世为他举行加冕称帝仪式。仿佛亚平宁半岛曾经的荣耀又开始闪光,与会者高呼:“生命和胜利,永远属于伟大上帝的受冕者,罗马人的皇帝查理·奥古斯都!”

在查理曼时代,封建制度在法兰克王国深深扎根,当时推行的法令Capitularia规定了强制兵役法和军队的征召方式。只要国王一声号令,所有领主必须马上集结人马在指定地点准备勤王,拖延或缺席者,将被处以罚金,甚至没收封地。每个骑士要自置装备,包括铠(brunia)、盾、矛、盔、剑,以及全副装具的战马和一辆马车,车上装载斧、铲、镐、钻,以及三个月份的补给粮草,可谓事无巨细。

今天的学者还在争论,当时的铠甲brunia究竟指的是什么。一种观点认为,这个名词来自打泡钉的硬皮甲,就是将小块铁片和金属环钉在山羊皮上,金属环叫brynia,这种简易护甲也由此得名;另一种观点坚持,brunia就是铠甲的统称。不管怎么说,加洛林时代的盔甲在今天欧洲各地都有出土,混合了阿瓦尔和拜占庭的款式,无袖的鳞甲用铁片穿制,戴护颈的头盔;佩剑是最昂贵最重要的装备,宁死也不能让佩剑落到敌人手里;最初法兰克人对马镫不是很在意,骑士的训练中马上与徒步占相同比例,直到9世纪末期,马镫才成为制式装备。

从丕平时代开始,国王希望分封领地可以将部下从生产中JF出来,使他们有更多的时间接收军事训练。于是所有贵族都可能成为精良的战士,其中佼佼者称为Scola,是国王的近卫军,也是加洛林王朝骑兵的骨干

13、安达卢西亚轻骑兵 公元10世纪

就地理而言,阿拉伯是位于亚洲西南方的半岛,长约2300公里,宽约2000公里。中央是广袤但贫瘠的阿拉伯高原,两端分布着茫茫沙漠,没有固定的河流。只有靠近海岸的地区,才能偶尔见到绿洲。温差极大,白天可高达45℃,到夜晚又剧降至零下6℃。缺乏耕地和贵重金属,阿拉伯半岛对于四处扩张生存空间的中世纪各民族显然缺乏吸引力。虽然在一系列的变迁中,亚述、巴比伦、埃及、波斯、马其顿和罗马的统治者先后踏上这片土地,但争斗的场所仅限于靠近地中海的狭长地带。而本地土生土长的阿拉伯人世世代代安于这种恶劣的环境,偶尔会有械斗或劫掠,他们没有军队的概念。

已有的考据资料中很少有阿拉伯人骑马的纪录,亚述和波斯时代保存下来的少量典籍说明,他们多数骑骆驼或者驯服的野驴。公元622年,穆罕默德突袭了一支从加沙到麦加的商队,他的队伍有314人,骑着72头骆驼,但只有2匹马。就算当时最富庶的城市麦加,全城有750头骆驼,不到100匹的马。至于战马传入阿拉伯世界可能是通过叙利亚和也门,这两个地区长期被波斯人统治。639年阿拉伯入侵埃及时,队伍中有了3000名也门骑兵,可能是半岛上最早骑兵的战例。

此时的马匹多半来自近东或者欧洲,阿拉伯人开始把马作为正式的坐骑,速度慢的骆驼则成为运载工具。由于沙漠地区的缺水少食,并且绿洲村落散布疏落,就要求坐骑体格健壮,有长力,进食少,总之就是要吃苦耐劳。于是经过几个世纪有计划的选种配种,精心的培育加上恶劣环境的锤炼,今天的阿拉伯马已经成为纯种马的代名词。

“龙种马出西海中,有鳞角,牝马有驹不敢同牧,被引入海,不复出。”这是元人常德对阿拉伯马的评价。图中的阿拉伯轻骑兵出现在公元10世纪左右,在穆斯林统治的安达卢西亚地区,即今天的西班牙。

待续....

daixu

Previous article:

应人要求 发个关于手铳吧 (13 years ago)

Next article:

二千余年的骑兵史 续1 (13 years ago)

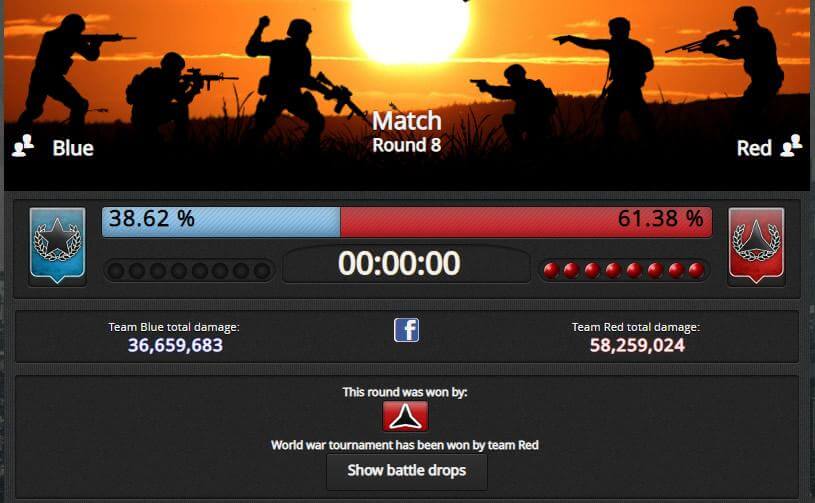

About the game:

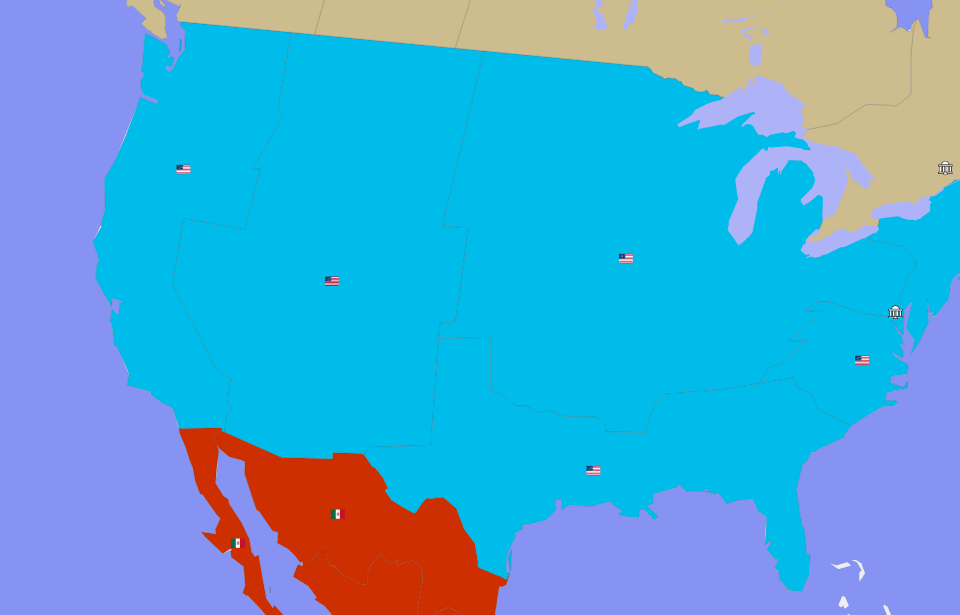

USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

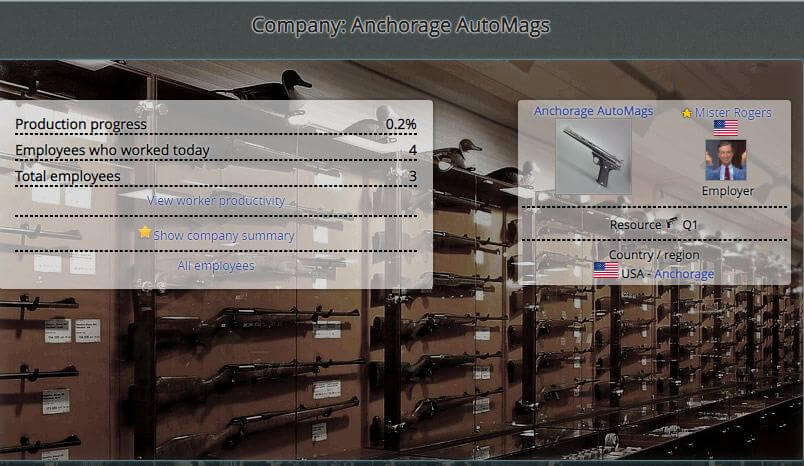

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

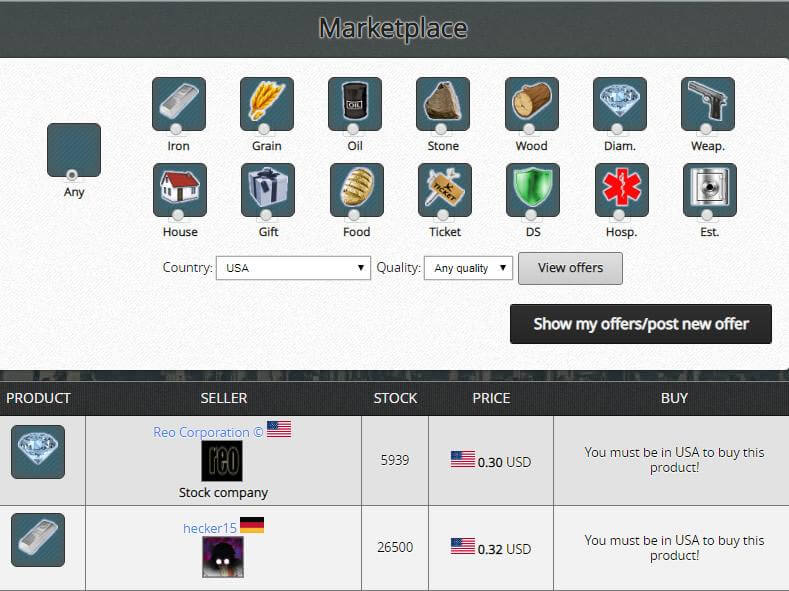

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.

In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.

You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).

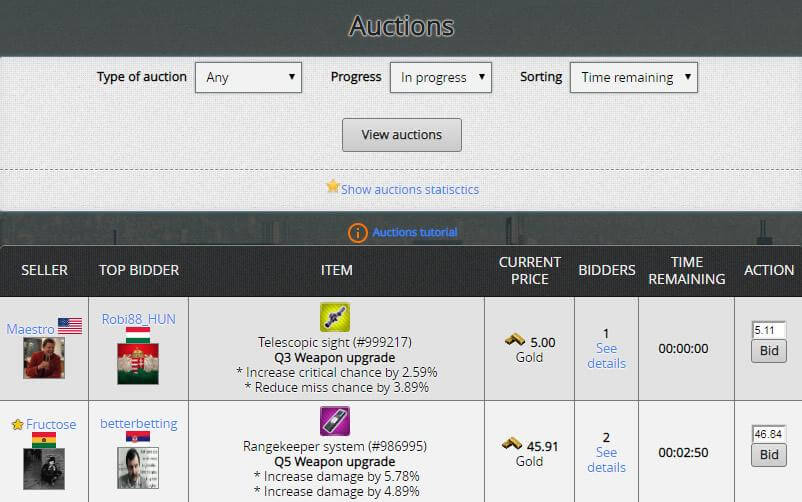

At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.

Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.

Take part in numerous events for the E-Sim community.